实验室高程团队在盐碱地微生物生态研究领域取得进展

全球盐碱化土壤面积现已超10亿公顷,土壤微生物群落的环境适应机制研究对盐碱地生态修复具有重要意义。中国科学院微生物研究所高程团队系统研究了农田与盐碱荒地生态系统中两类关键微生物类群——共生型丛枝菌根真菌(AMF)与自由生活细菌群落的结构特征,为制定基于微生物调控的盐碱地修复策略提供参考。

研究团从枝菌根真菌与原核生物的生态适应方式

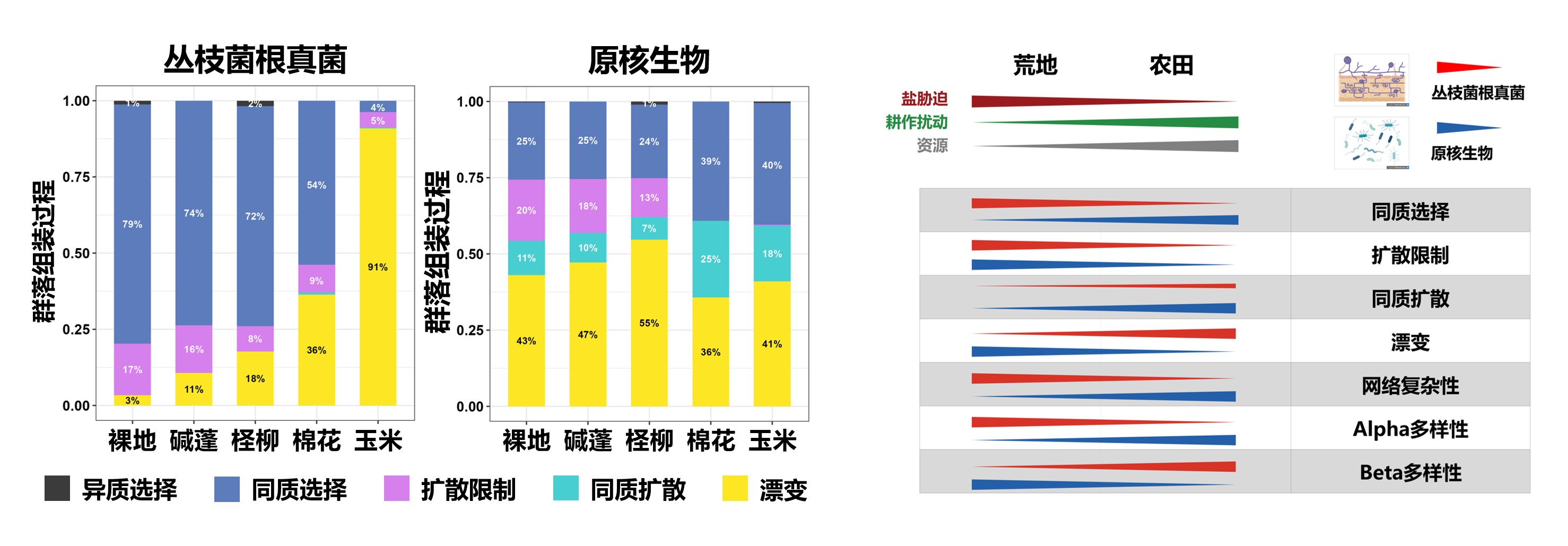

队通过对乌兹别克斯坦典型盐碱区5个生境类型、25份土壤样本的扩增子测序分析,发现当土壤盐碱度从0.1%(质量百分比)增至5%时,AMF群落的α多样性指数显著提升、网络复杂度增加,而β多样性(基于质心距离的差异)降低;细菌群落则呈现完全相反趋势,其α多样性下降、网络复杂度降低,β多样性升高。在群落构建机制方面,通过零模型分析发现,AMF群落在高盐环境下同质性选择(Homogeneous selection)的主导作用从4%提升至79%,而生态漂变(Ecological drift)的影响比例从91%降至3%;相反,细菌群落中生态漂变的作用增加而同质性选择作用降低。这种差异主要源于耕作活动对土壤结构的改变——农田耕作破坏AMF菌丝网络,使其生境碎片化形成独立微斑块,而耕作和灌溉显著促进细菌在局域尺度的均匀扩散。本研究为制定“真菌-细菌协同调控”的盐碱地修复方案提供了理论参考:一方面通过优化耕作方式维持AMF菌丝网络完整性,另一方面利用细菌的快速生长代谢能力改良土壤结构,协同提升盐碱地生产力。

相关研究成果以“Contrasting adaptations of soil prokaryotes and arbuscular mycorrhizal fungi in saline wildland and non-saline farmland”为题,在线发表于Fundamental Research上。实验室博士研究生生朱欢欢为文章第一作者,高程研究员为论文通讯作者。乌兹别克斯坦科学院微生物研究所Kakhramon Davranov教授、Toshkhon Gulyamova教授,中国科学院微生物研究所向华研究员、于波研究员等参与了相关工作。研究工作获得中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金、中国科学院中亚药物研发中心等项目支持。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.fmre.2025.02.009

京公网安备 11010502044263号

京公网安备 11010502044263号