实验室蔡磊团队合作在玉米南方锈病跨境传播与毒性演化研究中取得进展

玉米南方锈病(Southern Corn Rust, SCR)是由专性活体寄生真菌——多堆柄锈菌(Puccinia polysora)引发的远距离气传性病害。近年来,其分布范围不断北扩,已在中国黄淮海、美国中西部等温带玉米主产区频繁暴发,2023年被农业农村部列为我国一类农作物病害,已成为威胁全球粮食安全的重要病害之一。由于缺乏系统的地理分布及种群遗传数据,该病原菌的迁移路径、毒性演化机制及传播来源长期不明。近期,实验室蔡磊团队,联合泰国、菲律宾、乌兹别克斯坦等多国科研机构,首次系统揭示了多堆柄锈菌在中国及东南亚地区的遗传多样性特征、毒性演化机制和区域传播规律,为全球玉米锈病的防控提供了重要科学支撑。相关研究成果发表在Molecular Plant Pathology上。

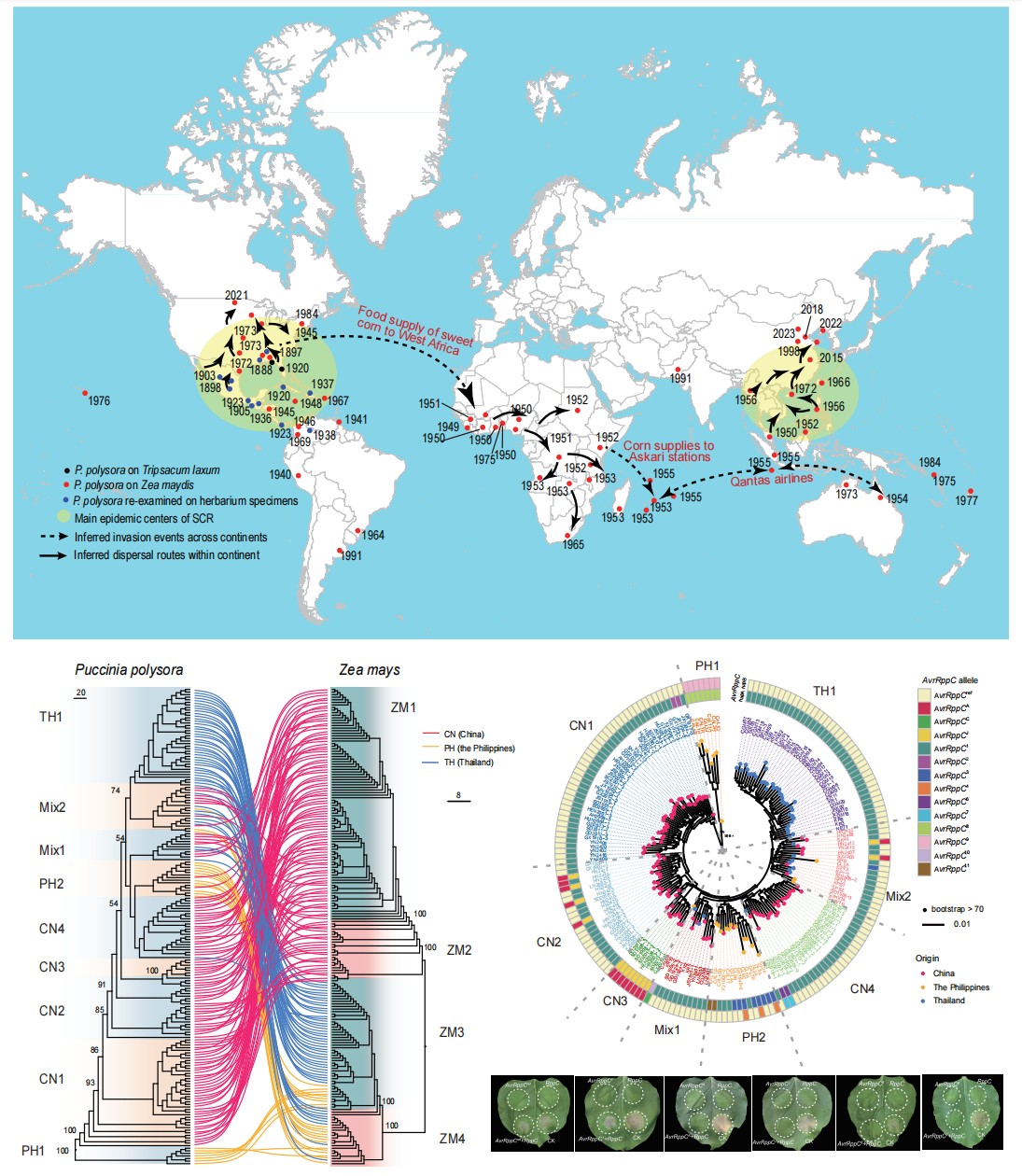

本研究创新性地采用“田间转录组”测序技术,大大减少了传统活体扩繁培养的复杂流程,基于团队前期发布的P. polysora高质量参考基因组(Mol Ecol Resour, 2023)和玉米B73参考基因组,从田间转录组数据中同时解析了病原菌的遗传变异与寄主的抗性反应,为大规模跨境病害监测提供了新的技术方案。通过整合基因流分析与气流轨迹模拟,研究揭示寄主选择在本地谱系形成中的关键作用,并指出中国北方病害流行主要受国内菌源影响,而非持续的境外输入。进一步聚焦病原菌关键毒性因子,发现约18%的效应子具有谱系特异性,其中AvrRppC具有最强正选择信号,已演化出17种不同等位基因型。研究从菲律宾吕宋岛发现的高分化谱系PH1携带全新AvrRppC 等位基因型,可克服抗性品种RppC 的抗性,对邻近地区构成潜在的输入威胁。

图1 多堆柄锈菌全球传播历史、谱系分化及AvrRppC毒性变异

研究回溯了P. polysora 的全球入侵历史,该病原菌自19世纪80年代在美洲中部首次报道,二战后可能随甜玉米运输从美国传入西非,并在短短五年间向东扩散至东南亚和澳大利亚,表现出克隆谱系的典型扩散特征。值得注意的是,菲律宾吕宋岛谱系PH1与当地其他谱系高度分化,推测可能源于历史谱系的遗传漂变,或是当代外来谱系的二次入侵,因此全球P. polysora 的遗传多样性可能比目前所认知的更为丰富。作为一项在广泛区域内通过跨国合作开展的玉米锈病病原体监测研究,本文为理解P. polysora 的全球传播历史提供了一个更完整的视野。相关研究成果获得英国植物病理学会“亮点推荐”(https://www.bspp.org.uk/)。

实验室已毕业博士生李元杰为论文第一作者,蔡磊研究员和梁俊敏副研究员为论文共同通讯作者。本研究得到“一带一路”国际科学组织联盟(ANSO)联合研究合作专项及中国科学院战略生物资源计划等的支持。

原文链接:https://doi.org/10.1111/mpp.70159

京公网安备 11010502044263号

京公网安备 11010502044263号